随着大语言模型等生成式AI技术的兴起,软件行业正迈向全新的“软件3.0”时代。本文将回顾软件从1.0到3.0的演进历程,分析智能化时代带来的三大核心挑战,并探讨如何构建新型的软件工程体系以应对变革。在这个“意图驱动”的时代,大模型成为新一代“操作系统”,知识的工程化应用成为关键,而软件质量也迎来了重新定义。

—

文章标题:Software 3.0时代来了:挑战与机遇并存,我们该如何应对?

文章内容:

我们正经历一场深刻的技术变革,软件的形态和价值不断演进。从早期的企业信息化流程固化,到互联网时代的以数据驱动,如今,以大语言模型(LLM)为代表的生成式人工智能技术,正引领我们进入Software 3.0时代——一个由“意图”驱动的智能化新纪元。

这不仅是技术的升级,更是一场产业革命,重塑了软件的定义、开发方式、质量标准,以及我们与数字世界的交互模式。本文将梳理软件从1.0到3.0的演进脉络,剖析智能化时代面临的三大核心挑战,并展望如何构建新型的软件工程体系,迎接Software 3.0时代的新征程。

(Software 1.0 – 2.0 – 3.0 示意图)

一、软件范式的演进:从1.0到3.0的共存与融合

过去几十年,软件行业的发展并非简单的替代,而是一个层层叠加、融合的演进过程。每一次范式转换都建立在现有技术之上,带来新的复杂性和机遇。

Software 1.0:信息化时代(Process-Driven)

传统软件的黄金时代,核心是以业务流程为驱动,将线下流程固化为信息系统。例如ERP、CRM和银行核心交易系统,它们提升效率、规范流程、降低成本,成为现代商业社会的数字基石。

Software 2.0:互联网/移动互联网时代(Data-Driven)

互联网普及后,软件进入2.0时代,核心是以数据和用户为中心,通过收集和分析数据驱动产品迭代和业务增长。社交网络、电商平台、短视频应用等都是典型代表。其价值在于连接海量用户、创造新商业模式,并实现个性化体验。

Software 3.0:智能化时代(Intent-Driven)

现在,我们迈入Software 3.0时代,核心是以用户的“意图”为驱动,系统的核心由LLM的理解、推理和生成能力构成。用户只需用自然语言表达需求,如“帮我预订下周三下午去上海的机票,要靠窗的座位”。在这种范式下,代码的角色转变为编排和调用大模型能力。其核心价值在于将智能本身作为生产要素,创造全新生产力。

核心观点:这三种形态的软件将长期并存。未来的挑战在于,如何在同一组织内管理、开发和融合这三种形态的软件,使其协同工作,实现1+1+1 > 3的效应。

二、Software 3.0时代挑战一:操作系统的大模型化

在Software 3.0时代,大模型成为新一代的“操作系统”——认知操作系统(Cognitive OS)。它抽象了人类复杂的知识和认知能力,为上层应用提供强大的“智慧即服务”(Intelligence-as-a-Service)。

在这种新范式下,软件开发发生了根本性转变:

从指令式到意图式

开发者通过自然语言(Prompt)向大模型描述“意图”,由模型生成解决方案,无需为每一个分支、每一个异常编写精确的指令式代码。

开发者的角色演变

一线编码工作被大幅自动化,开发者的核心价值转向系统设计、AI编排、知识工程和结果验证,成为“AI系统架构师”或“AI交互工程师”。

新的基础设施

软件不再仅仅是“构建在”云服务器上,而是“构建在”一个或多个大模型之上,模型本身成为系统不可或缺的基础设施。

核心观点:将大模型作为基础设施,意味着企业需要驾驭传统的IT基础设施、云原生基础设施和全新的AI基础设施。这三种形态将成为企业的新常态,驾驭这种异构基础设施的复杂性是一大挑战。

三、Software 3.0时代挑战二:知识的工程化应用

大模型拥有通识的世界知识,但无法自我感知特定组织的上下文。因此,如何将组织的私有、领域、实时知识与大模型的能力相结合,成为Software 3.0成功的关键。

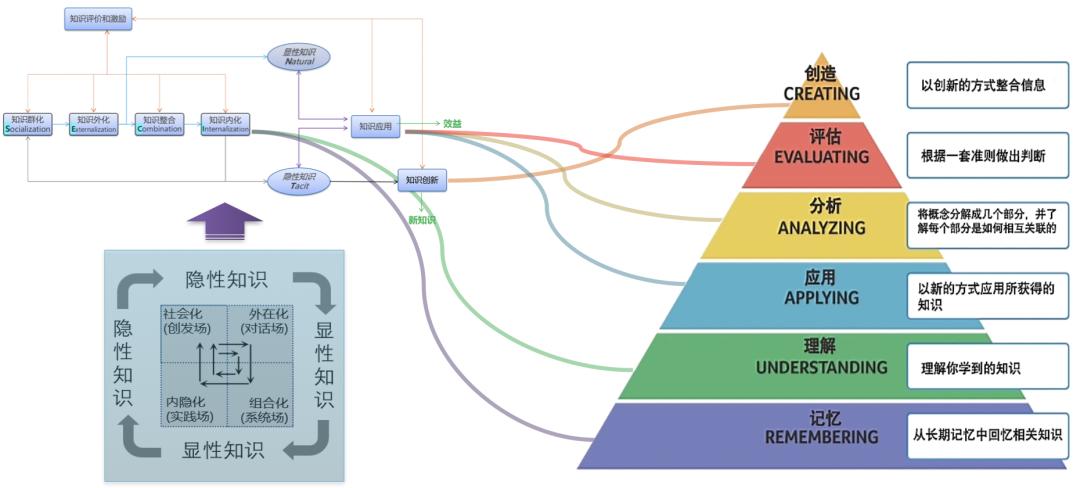

我们可以借助SECI知识转化模型来理解组织知识积累和转化的过程:

1. 社会化(Socialization)

组织内专家之间隐性知识的交流。

2. 外化(Externalization)

将隐性知识转化为显性知识,如文档、流程图、代码注释等。

3. 组合(Combination)

将不同的显性知识进行整合、分类、加工,形成新的知识体系。基于LLM的检索增强生成(RAG)系统,其核心就是构建一个高质量的知识库。

4. 内化(Internalization)

员工通过学习显性知识,将其转化为自己的隐性知识和能力。

(布卢姆认知层次的SECI过程模型)

在大模型时代,RAG、SFT等技术本质上就是对知识“外化”和“组合”过程的自动化赋能。然而,挑战在于如何高效、准确地将组织内海量的、非结构化的隐性知识转化为大模型可以理解和利用的结构化、半结构化数据。

核心观点:大模型的横空出世,让知识管理成为每家组织既重要又紧急的“硬任务”。知识工程不再是锦上添花,而是决定AI应用成败的关键能力。

四、Software 3.0时代挑战三:质量的重新定义

当前,全球质量管理领域正在迎来一次重大变革,ISO 9000系列标准正在修订。如何定义人工智能产品、工程、服务的质量,是一个全新的挑战。

在人工智能时代,质量的定义与追求正在发生三大转变:

理念创新:从“产品的合规质量”到“生态的信任质量”

传统质量是供给侧质量,目标是“零缺陷”。在人工智能时代,质量不再是单一实体的内在属性,而是生态中各个节点之间信任的传递与维系。

方法创建:从“静态的上市守护”到“动态的全程监护”

传统质量管理方法论是静态的“上市守护”。人工智能时代的质量保障范式则是动态的“全程监护”,需要运用自动化工具对模型的公平性、鲁棒性、可解释性等维度进行持续的观察、诊断与干预。

价值创造:从“满足规格”到“创造惊喜”

传统质量的价值核心是“满足规格”。人工智能时代的质量价值追求,已升维至“创造惊喜”。AI不仅优化现有流程,更通过超个性化(Hyper-personalization)和预测式洞察(Predictive Insight),挖掘和满足用户尚未言明的潜在需求。

核心观点:当前,生成式人工智能“AI+”(AI作为产品)与赋能式人工智能“+AI”(AI作为工具)并存。软件质量的定义、度量与建设,在人工智能时代是一个全新的、充满挑战的领域。

五、迎战Software 3.0,构建新型软件工程体系

在过去的数字化浪潮中,我们建立了成熟的软件工程体系。为了兼顾核心业务的稳定和互联网业务的创新,我们构建了敏稳双态的研发模式;为了加速价值交付,我们拥抱了DevOps和云原生。这些体系的共同基石是管理“确定性”。

然而,Software 3.0的到来,从根本上动摇了这一基石。大语言模型的核心特征是概率性和不确定性。我们不再是向机器下达精确的指令,而是与其进行基于“意图”的对话。在这种范式下,我们面对的不再是一个可预测的“代码工厂”,而是一个充满可能性的“创意工坊”或是一个需要不断校准的“认知学徒”。

因此,我们必须对旧有的、为交付确定性而设计的工程体系进行一次深刻的进化。

工程理念的升维:从“构建”到“培育”

传统理念核心是构建,像建造大楼一样,根据精确的蓝图搭建出一个功能确定的系统。新型理念核心是培育,像园丁一样,为AI模型这颗“种子”提供合适的土壤、养分和引导,并持续观察、修剪、调整。

工程实践的进化:从CI/CD到E²A循环

持续集成/持续交付(CI/CD)流水线追求的是交付速度和可靠性。新型实践需要引入一个全新的核心循环:实验-评估-调整(E²A循环)。

工程体系的融合:从双态到三态共治

未来的软件工程体系,必须是一个能够“三态共治”的融合体系,不断深入实践DevOps和SRE,以高效率和高弹性运营Software 1.0和Software 2.0。更重要的是建立全新的“探态”模式,以E²A循环为核心,拥抱不确定性,在Software 3.0的未知领域中探索新的价值。

核心观点:迎接Software 3.0,本质上是软件工程体系的一次关键升维。我们必须从痴迷于“交付确定性”的思维定式中跳出,转而构建一套能够“驾驭不确定性”的新型工程体系。

结语:从程序员到指挥家

我们正站在一个波澜壮阔时代的交汇点。Software 1.0教会我们规范,Software 2.0教会我们连接,而Software 3.0则赋予我们智慧。它没有宣告传统软件的死亡,反而为其注入了全新的灵魂。

正如一名优秀的交响乐指挥家,他无需精通每一件乐器的演奏技巧,但他必须深刻理解每一件乐器的特性和潜力,懂得如何将它们和谐地组织在一起,共同奏响华美的乐章。

在Software 3.0时代,开发者的角色正在发生同样的变化。我们的价值不再仅仅是编写精确无误的程序指令,更是理解业务意图、编排AI能力、校验最终结果、并对整个系统的和谐与价值负责。

迎战Software 3.0,挑战巨大,但机遇也前所未有。这不仅是一场技术革命,更是一次关于创造力、智慧和协作方式的伟大进化。拥抱变化,重塑工程,那些能够驾驭这股新力量的组织和个人,必将定义下一个数智化时代!

作者

{1、软件3.0} {2、大语言模型} {3、生成式人工智能} {4、知识工程} {5、软件质量} {6、软件工程} {7、意图驱动} {8、认知操作系统} {9、E²A循环} {10、三态共治}

本文是基于《技术范式变革下,软件3.0时代来临,面临哪些挑战与机遇?》的AI重写版本

评论(0)