我们正处在一个技术范式剧烈变革的黎明。从企业信息化的流程固化,到互联网时代的数据驱动,软件的形态和价值在不断演进。如今,以大语言模型(LLM)为代表的生成式人工智能技术,正以前所未有的力量,将我们推向一个全新的纪元——Software 3.0(软件3.0),一个由“意图”驱动的智能化时代。

这不仅仅是一次技术升级,更是一场深刻的产业革命。它重塑了软件的定义、开发的方式、质量的标准,乃至我们与数字世界的交互模式。本文将探讨软件范式从1.0到3.0的演进脉络,剖析智能化时代带来的三大核心挑战,并展望我们应如何构建新型的软件工程体系,开启迎战Software 3.0时代的新征程。

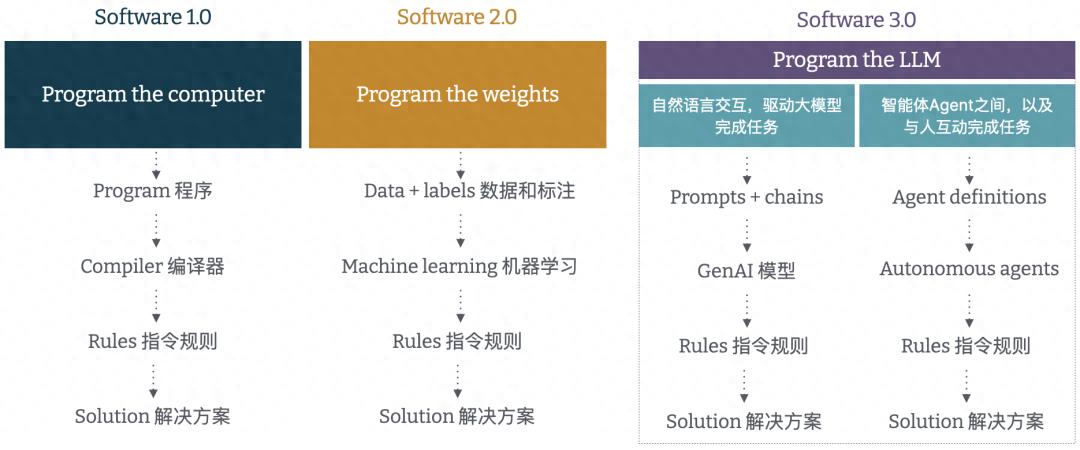

(Software 1.0 – 2.0 – 3.0 示意图)

一、 软件范式的演进:从 1.0 到 3.0 的共存与融合

过去几十年,软件行业的发展并非简单的线性替代,而是一个层层叠加、不断融合的演进过程。从最初的批处理系统到交互式应用,从单体架构到分布式微服务,再到如今由人工智能驱动的Software 3.0时代,每一次范式转换都建立在现有技术之上,并带来新的复杂性和机遇。

Software 1.0:信息化时代(Process-Driven)

这是传统软件的黄金时代。其核心特征是以业务流程为驱动,将线下的、人工的流程固化为信息系统。典型的例子是企业资源规划(ERP)、客户关系管理(CRM)和银行的核心交易系统。它们的价值在于帮助企业提升效率、规范流程、降低成本,构成了现代商业社会的数字基石。

Software 2.0:互联网/移动互联网时代(Data-Driven)

随着互联网的普及,软件进入了2.0时代。其核心特征是以数据和用户为中心,系统与海量用户直接交互,通过收集和分析数据来驱动产品迭代和业务增长。社交网络、电商平台、短视频应用是其典型代表。正如特斯拉前AI总监 Andrej Karpathy 在其著名文章《Software 2.0》中所精辟论述的,软件的逻辑不仅由程序员编写,也由数据“训练”得出,算法推荐系统就是最佳例证。其价值在于连接海量用户、创造新商业模式,并实现前所未有的个性化体验。

Software 3.0:智能化时代(Intent-Driven)

现在,我们正在迈入Software 3.0。其核心特征是以用户的“意图”为驱动,系统的核心由LLM的理解、推理和生成能力构成。用户不再需要学习复杂的界面和操作,而是可以直接用自然语言表达需求(“帮我预订下周三下午去上海的机票,要靠窗的座位”)。在这种范式下,代码的角色从“实现全部逻辑”转变为“编排和调用大模型能力、提供工具和校验结果”。其核心价值在于将智能本身作为一种新的生产要素,从而创造出全新的生产力。

核心观点:这三种形态的软件将长期并存。电信、银行等产业不可能抛弃运行了几十年的核心业务系统(Software 1.0),互联网公司也离不开其数据驱动的运营平台(Software 2.0)。未来的挑战在于,如何在同一个组织内,管理、开发和融合这三种形态的软件,使其协同工作,实现1+1+1 > 3的效应。

二、 Software 3.0时代挑战一:操作系统的大模型化

Software 3.0 的一个本质特征是: 大模型正在成为新一代的“操作系统” 。

传统的操作系统(如 Windows, Linux)抽象了硬件资源(CPU, 内存, 磁盘),为上层应用提供统一接口。而在 Software 3.0 时代,大模型则扮演了“认知操作系统”(Cognitive OS)的角色。它抽象了人类复杂的知识和认知能力(如语言理解、逻辑推理、代码生成、知识检索),为上层应用提供强大的“智慧即服务”(Intelligence-as-a-Service)。正如 NVIDIA CEO 黄仁勋所言:“我们正处在一个全新的计算时代……人工智能计算平台将是这个时代的核心。”

在这种新范式下,软件开发发生了根本性转变:

从指令式到意图式

开发者不再需要为每一个分支、每一个异常编写精确的指令式代码。相反,他们通过自然语言(Prompt)向大模型描述“意图”,由模型生成解决方案。

开发者的角色演变

一线的编码工作被大幅自动化。正如一位开发者在社区中感叹:“我不再需要思考技术实现的微观细节,因为有人工智能帮我解决。” 开发者的核心价值,将转向系统设计、AI 编排、知识工程和结果验证,成为“AI 系统架构师”或“AI 交互工程师”。

新的基础设施

软件不再仅仅是“构建在”云服务器上,而是“构建在”一个或多个大模型之上。模型本身,无论是闭源 API(如 OpenAI API)还是开源模型(如 DeepSeek),都成为了系统不可或缺的基础设施,其稳定性、成本和版本迭代直接影响着上层应用的生死。

核心观点:将大模型作为基础设施,意味着企业需要同时驾驭传统的IT基础设施、云原生基础设施和全新的AI基础设施。这三种形态将成为大部分企业的新常态,驾驭这种异构基础设施的复杂性将是一大挑战。

三、 Software 3.0时代挑战二:知识的工程化应用

大模型拥有通识的世界知识,但它无法自我感知特定组织的上下文。一个通用的DeepSeek模型无法解答某公司内部的财务报销政策,也无法访问实时的产线库存数据。因此,如何将组织的私有、领域、实时知识与大模型的能力相结合,成为 Software 3.0 成功的关键。这标志着“知识工程”的全面复兴和升级。

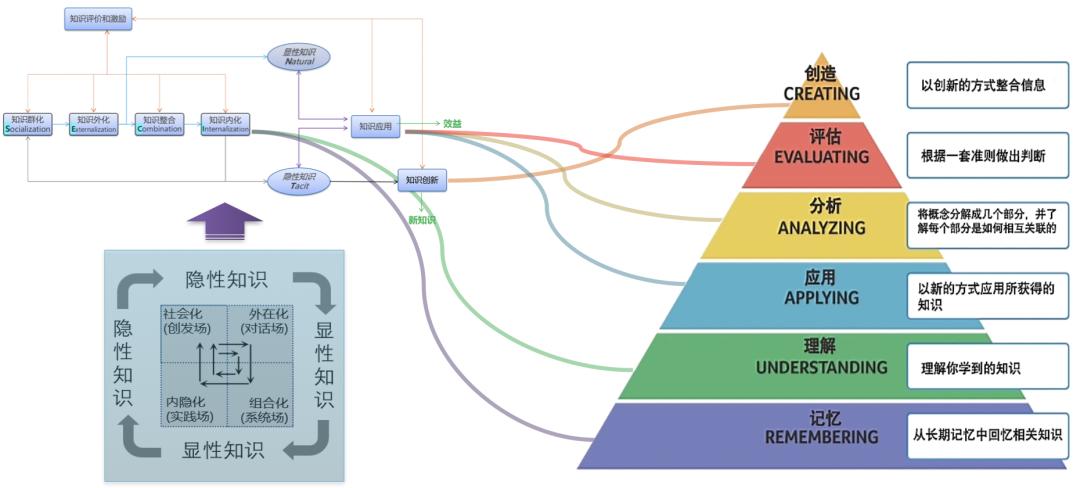

我们可以借助日本管理学大师野中郁次郎提出的经典SECI知识转化模型来理解组织知识积累和转化的过程:

1. 社会化(Socialization)

组织内专家之间隐性知识的交流(如头脑风暴、师徒传授)。

2. 外化(Externalization)

将专家头脑中的隐性知识,通过文档、流程图、代码注释等形式转化为显性知识。这是当前知识工程的核心瓶颈。

3. 组合(Combination)

将不同的显性知识进行整合、分类、加工,形成新的知识体系。目前流行的基于LLM的检索增强生成(RAG)系统,其核心就是构建一个高质量的知识库,这正是“组合”过程的体现。

4. 内化(Internalization)

员工通过学习显性知识(如阅读知识库),将其转化为自己的隐性知识和能力。

(布卢姆认知层次的SECI过程模型)

在大模型时代,RAG、SFT等技术本质上就是对知识“外化”和“组合”过程的自动化赋能。然而,挑战在于如何高效、准确地将组织内海量的、非结构化的隐性知识(如专家的经验、会议的讨论、邮件的往来)转化为大模型可以理解和利用的结构化、半结构化数据。微软 CEO 萨提亚·纳德拉也曾强调,将组织的自有数据与AI模型结合,才能“释放真正的生产力”。

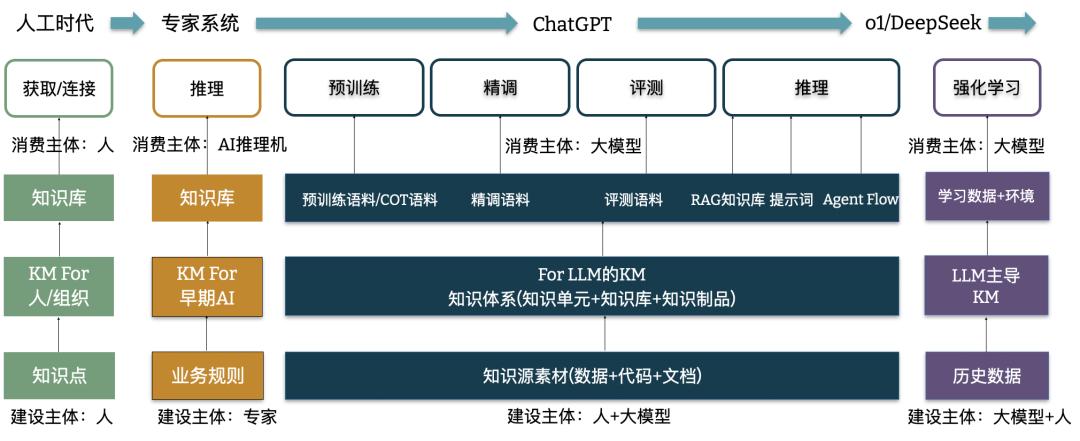

(面向大模型的知识管理演进)

核心观点:大模型的横空出世,让曾经被视为“软实力”的知识管理,一夜之间成为每家组织既重要又紧急的“硬任务”。知识工程不再是锦上添花,而是决定AI应用成败的关键能力。

四、 Software 3.0时代挑战三:质量的重新定义

当前,全球质量管理领域正在迎来一次重大变革——ISO 9000系列标准正在修订,其重要的驱动力之一就是人工智能等新技术带来的革命。如何定义人工智能产品、工程、服务的质量,是一个全新的、亟待解决的挑战。

在人工智能时代,质量的定义与追求正在发生三大转变:

理念创新:从“产品的合规质量”到“生态的信任质量”

传统质量是供给侧质量,目标是“零缺陷”,其本质是对物理或逻辑属性的度量。在人工智能时代,质量不再是单一实体的内在属性,而是生态中各个节点(开发者、模型、数据、用户)之间信任的传递与维系。追求的目标不再是简单的“产品合格”,而是整个生态的“向善对齐”与“风险可控”。

方法创建:从“静态的上市守护”到“动态的全程监护”

传统质量管理方法论是静态的“上市守护”,在产品发布前通过一系列测试和验证,确保其符合预设的规格。人工智能时代的质量保障范式则是动态的“全程监护”,需要运用自动化工具对模型的公平性、鲁棒性、可解释性等维度进行持续的观察、诊断与干预。管理的不再是静态的“缺陷”,而是动态的“行为失范风险”(如产生幻觉、固化偏见、被恶意诱导等)。

价值创造:从“满足规格”到“创造惊喜”

传统质量的价值核心是“满足规格”,确保交付物精准地符合预先定义的需求。人工智能时代的质量价值追求,已升维至“创造惊喜”。AI不仅优化现有流程,更通过超个性化(Hyper-personalization)和预测式洞察(Predictive Insight),挖掘和满足用户尚未言明的潜在需求。质量的最高体现,不再是冰冷的“零缺陷”,而是与用户共同创造价值时带来的温暖的“获得感”与“惊喜感”。

核心观点:当前,生成式人工智能“AI+”(AI作为产品)与赋能式人工智能“+AI”(AI作为工具)并存。AI发轫于软件产业,同时又以前所未有的深度和广度颠覆该产业的每一个环节和要素。软件质量的定义、度量与建设,在人工智能时代是一个全新的、充满挑战的领域。

五、 迎战Software 3.0,构建新型软件工程体系

在过去的数字化浪潮中,我们已经建立了成熟的软件工程体系。为了兼顾核心业务的稳定和互联网业务的创新,我们构建了敏稳双态的研发模式;为了加速价值交付,我们拥抱了DevOps和云原生。这些体系的共同基石是管理“确定性” —— 在复杂的系统中,通过规范的流程和自动化的工具,确保代码按照预定的逻辑可靠地执行。

然而,Software 3.0的到来,从根本上动摇了这一基石。大语言模型的核心特征是概率性和不确定性。我们不再是向机器下达精确的指令,而是与其进行基于“意图”的对话。Andrej Karpathy 提出的“氛围编程”(Vibe Coding),以及AWS推出的Kiro等AI编程平台,正是这种人机协同新范式的缩影。在这种范式下,我们面对的不再是一个可预测的“代码工厂”,而是一个充满可能性的“创意工坊”,或是一个需要不断校准的“认知学徒”。

因此,我们旧有的、为交付确定性而设计的工程体系,在驾驭不确定性时显得力不从心。我们必须对其进行一次深刻的进化。

工程理念的升维:从“构建”到“培育”

传统理念核心是构建(Build),像建造大楼一样,根据精确的蓝图(需求规格),用标准化的构件(代码库、API)搭建出一个功能确定的系统。工程体系的目标是保证建造过程的高效、合规和高质量。新型理念(Software 3.0): 核心是培育(Cultivate)。我们像园丁一样,为AI模型这颗“种子”提供合适的土壤(知识库)、养分(数据)和引导(Prompt),并持续观察、修剪、调整,使其朝着我们期望的方向“生长”。工程体系的目标是创造一个最佳的生长环境,并建立一套有效的观察和干预机制。

工程实践的进化:从CI/CD到E²A循环

持续集成/持续交付(CI/CD)流水线是DevOps的核心,它将代码的提交-构建-测试-部署自动化,追求的是交付速度和可靠性。新型实践(E²A循环)需要引入一个全新的核心循环:实验-评估-调整(Experiment-Evaluate-Adjust)。

a.实验(Experiment): 快速尝试不同的模型、Prompt策略、RAG配置等。

b.评估(Evaluate): 建立新的评估体系,不仅看性能,更要度量结果的准确性、安全性、成本和用户满意度。

c.调整(Adjust): 根据评估结果,快速调整Prompt、优化知识库或进行模型微调,形成一个持续学习和优化的闭环。

工程体系的融合:从双态到三态共治

我们无法抛弃过去。未来的软件工程体系,必须是一个能够“三态共治”的融合体系,不断深入实践DevOps和SRE,以高效率和高弹性运营Software 1.0 和 Software 2.0。更重要的是建立全新的“探态”模式,以E²A循环为核心,拥抱不确定性,在Software 3.0的未知领域中探索新的价值。

核心观点:迎接Software 3.0,本质上是软件工程体系的一次关键升维。我们必须从痴迷于“交付确定性”的思维定式中跳出,转而构建一套能够“驾驭不确定性”的新型工程体系。这不再是简单的敏捷与稳态的二选一,而是需要我们有能力在一个组织内,同时精通“治理稳态”、“运营敏态”和“探索探态”这三种模式,并让它们协同增效。

结语:从程序员到指挥家

我们正站在一个波澜壮阔时代的交汇点。Software 1.0 教会我们规范,Software 2.0 教会我们连接,而 Software 3.0 则赋予我们智慧。它没有宣告传统软件的死亡,反而为其注入了全新的灵魂。

正如一名优秀的交响乐指挥家,他无需精通每一件乐器的演奏技巧,但他必须深刻理解每一件乐器的特性和潜力,懂得如何将它们和谐地组织在一起,共同奏响华美的乐章。

在 Software 3.0 时代,开发者的角色正在发生同样的变化。我们的价值不再仅仅是编写精确无误的程序指令(特定乐器演奏者),更是理解业务意图、编排AI能力、校验最终结果、并对整个系统的和谐与价值负责(成为指挥家)。

迎战 Software 3.0,挑战巨大,但机遇也前所未有。这不仅是一场技术革命,更是一次关于创造力、智慧和协作方式的伟大进化。拥抱变化,重塑工程,那些能够驾驭这股新力量的组织和个人,必将定义下一个数智化时代!

作者

评论(0)